ライブラリー図書

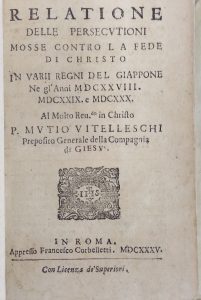

日本キリシタン殉教報告

解説

江戸時代初期のキリシタン迫害の様子を克明に描いた『沈黙』は、遠藤周作の代表作の一つともいえる作品です。2016年にはマーティン・スコセッシ監督のもと、「沈黙―サイレンス―」として映画化され、翌年には日本でも公開されて話題を呼びました。今回は、この映画の要の人物として登場する「転び伴天連」の沢野忠庵こと、クリストヴァン・フェレイラ(Christovão Ferreira, 1580~1650)と、彼が著した『キリスト教迫害報告』(ローマ、1635年)を紹介します。

【フェレイラの生涯】

フェレイラはポルトガルのトレス・ヴェドラス村で、父ドミンゴ・フェレイラ、母マリア・ロレンソとのあいだに生を受けました。1596年にコインブラでイエズス会に入会し、マカオのコレジオで4年間神学を学んだのち、1609(慶長14)年6月に長崎に上陸しています。来日後フェレイラは、有馬のセミナリオにおいて2年間日本語を学ぶと、1612(慶長17)年京都に派遣され、2年後には上地区(「上地区」とは、イエズス会による布教区分であった。現在の京畿地方を指す)の地区長に就任しました。1612年以降より、キリシタンへの弾圧が次第に強まっていくなか、京畿地方を中心に活動しています。1623(元和9)年12月4日に江戸で起きた「元和の大殉教」では、その公式記録を書き、その際の殉教者の公式列福調査の指揮を執りました。1632(寛永9)年には、イエズス会日本管区長コロースが病没したためフェレイラが管区長代理に就任しています。

キリシタン危急存亡の危機が迫りくるなか、フェレイラは1633(寛永10)年に長崎潜伏中に捕縛され、穴吊りの刑に処されます。刑の苛烈さに堪え切れず、刑執行の5時間後に棄教しました。そして、このときフェレイラが棄教者、すなわち「転び伴天連(パードレ:神父)」となったのです。棄教後のフェレイラは洪泰寺の檀徒となり、沢野忠庵という日本名、長崎での邸宅と日本人女性、三十人扶持、宗門吟味役が宛がわれました。フェレイラは、江戸幕府大目付で、後に宗門改役も務めた井上政重(1585~1661)に通詞(通訳)として仕え、長崎奉行所における捕縛された外国人宣教師の詮議と通訳、押収された宣教師宛書簡の翻訳などに当たっています。

一方で管区長代理であったフェレイラ棄教の報は、殉教者の振る舞いを英雄視していたカトリック世界の人々のあいだを席巻し、彼らに大きな衝撃を与えました。そうした中、フェレイラに回心を求める試みが幾度かなされています。イエズス会士アントニオ・ルビーノによりそのために組織された宣教団は、1643(寛永20)年に日本に潜入したのですが、直ちに捕えられました。その際フェレイラは江戸に呼び出され、宣教団員の一人として囚われの身となっていた、イエズス会士ジュゼッペ・キアラ(1603~1685)の詮議通訳として立ち会っています。程なくしてキアラもまた転び伴天連となり、岡本三右衛門の名が与えられました。キアラは宗門改役の業務の傍らで、幕府の要請により、キリスト教の教義を論じた『天主教大意』を著しており、来日してから43年後、幽閉先であった小石川の切支丹屋敷で83歳の生涯を閉じています。ちなみに、キアラは「沈黙―サイレンス―」に登場するロドリゴのモデルとなった人物で、劇中のフェレイラとロドリゴの対決は、クライマックスのひとつとなっています。

閑話休題、フェレイラは晩年に再び回心し殉教を遂げたともいわれており、1650年11月に長崎で波乱に満ちた生涯を終えました。なお、フェレイラは教理的排耶書として1636(寛永13)年に『顕偽録』を著し、幕府の命により、イエズス会で用いられていた天文学書を『乾坤弁説』として翻訳しています。特に後者の翻訳は、彼が南蛮医学の継承に翻訳者として少なからず関与しており、日本の自然科学史において重要な役割を果たしたといえるでしょう。

【殉教録をめぐる時代背景】

16世紀中ごろより世界各地で積極的な布教活動を展開していたイエズス会士たちは、彼らの布教成果の報告書を作成し、現地からローマのイエズス会本部に送っていました。これらの報告書は、イエズス会の布教成果もさることながら、ヨーロッパの人々の興味を引きそうな現地での異文化体験も巧みに織り込まれていました。イエズス会はこれらの報告書にプロパガンダ的要素を見出し、ヨーロッパ各地で頻繁に出版しています。つまり異文化情報に接したい人々は、イエズス会の報告書を手に取ることで、彼らの布教成果も自ずと受け入れるような仕組みとなっていたのです。日本もその例外ではなく、1549年にイエズス会士フランシスコ・ザビエルが日本でキリスト教を広めて以降、日本で布教するイエズス会士らによりまとめられた報告集もまた絶えず出版され、ヨーロッパ各地で広く読まれるようになっていきます。

その一方で16世紀中ごろ以降、ヨーロッパではイタリアを中心として、ルネサンス文化の時代からバロック文化の時代へと移行していきます。バロック文化の時代、とりわけ文学などにおいてグロテスクなもの、残酷、苛烈といったものが好まれる傾向にありました。そうしたなか、どんな残酷な拷問に遭おうとも、命を賭してキリスト教の信仰を貫き散華する殉教者は、まさにヒーローのような存在として崇め奉られる対象となっていったのです。

日本では1597年2月、長崎において、後に語られるところの「日本26聖人殉教事件」が起きていますが、ルイス・フロイスによって記された彼らの殉教の記録は、イタリア語、フランス語、ラテン語、ドイツ語などに翻訳され、広く読まれました。

そして1612年以降、徳川幕府が矢継ぎ早にキリスト教弾圧政策を打ち出していくなかで、日本各地で殉教が起きるようになります。当然ながらイエズス会士の報告も殉教に多くの紙面が割かれるようになり、先述したようなヨーロッパの背景も相まって、日本での殉教の状況は、多く出版されたイエズス会の報告を通して、ヨーロッパに広く伝わっていったのでした。

【本書の概要】

さて、波乱万丈の生涯を送り、自身の改宗で当時のヨーロッパに衝撃を与えたフェレイラ。棄教する前に彼が編んだ『日本キリシタン殉教者報告』とは、どのような内容だったのでしょうか。本書はローマのフランチェスコ・コルベレッティによって、1635年に出版されており、総ページ数187ページで2つのキリシタン迫害報告で構成されています。前半部の3~65ページは、イタリア人イエズス会士ジョヴァンニ・バッティスタ・ポッロと思われる人物が、1629年7月に会津若松(Vacamatsu)から発信した1628年度キリシタン迫害報告となっています。報告書宛先は、マカオに滞在するイエズス会日本・中国巡察使アンドレア・パルメイロ、及びイエズス会総長ムツィオ・ヴィテレッスキとなっており、上杉家統治下の米沢(Ionezaua)におけるキリシタン迫害の様子が述べられています。一方の後半部65~187ぺージでは、フェレイラ本人が1631年8月20日(発信地不明)に認めた下地区(「下地区」とは、イエズス会による布教区分であった。現在の九州地方を指す)における1629年、1630年度のキリシタン迫害報告となっており、イエズス会総長ヴィテレッスキに宛てられています。

また、本書の表題紙には、『1628年、1629年、1630年度、日本諸国キリシタン迫害報告』と記されているのみで、作者・編者名は記載されていません。しかしながらフェレイラが日本管区長代理として本書の編集を行ったとみて間違いないでしょう。

それではもう少し詳しく内容を見ていきたいと思います。前半のポッロの迫害報告では、報告対象年が1628年とされていますが、米沢での迫害の様子を包括的に記そうとしたためか、1629年の出来事にまで記述が及んでいます。第一章では徳川幕府の政治動向やキリシタン弾圧の概況が述べられており、第二章から最終章の第七章までは、領主の上杉定勝による米沢でのキリシタン迫害の様子が、殉教者名とともに詳細に記されています。米沢では1629年1月12日に北山原、糠山、花沢で57名のキリシタンが殉教しており、本書では43名が殉教した北山原での出来事を中心に、キリストの信仰を貫いた様子が描かれています。

続く後半部のフェレイラによる迫害報告では、ポッロの報告と同様に冒頭(66~67ページ)で徳川幕府を取り巻く諸々の概況が述べられいます。67~131ページでは、長崎での迫害報告を中心として個々人の牢獄での様子や殉教の様子が交互に織り述べられる形で報告が進んでいきます。131ページ以降は1630年7月22日に大村で起きた73名のキリシタン殉教を皮切りに、高来、天草、志岐など九州各地でのキリシタン迫害や殉教の様子が、それぞれの殉教・迫害事件ごとにまとめられています。

このように見ていきますと、ポッロの迫害報告では、迫害の様子を全体的に大まかに捉えたうえで、殉教の様子を分かりやすく伝えようとする姿勢が認められる一方、フェレイラの迫害報告では、迫害の様子を一つ一つ丁寧に取り上げていくことで、迫害の全体像を浮き彫りにしようとする姿勢が見て取れ、ここに両者の記述のスタンスの違いを窺い知ることができます。

そして上でも触れましたが、フェレイラが捕縛され転び伴天連となることを余儀なくされたのは1633年、本書が出版されたのが1635年です。日本とヨーロッパを往来するのに片道3年程度要した当時の通信・交通事情を考慮すれば、本書が出版された当時、フェレイラ棄教の報を、ヨーロッパの人々が知る由もなかったのは言うまでもありません。こうした歴史事実を突き合わせることで、当時生きた人々の時間や空間認識を垣間見ることができるのは、歴史研究、殊に異文化交流史研究の醍醐味の一つと言えるかもしれません。

(執筆:小川仁)

もっと詳しく見る