学習室エッセイ

舞台化される日本イメージ(1)

- 著者

- 光平有希

- 掲載年月日

- 2021-10-13

1860年代末~1870年代――日本を題材とした舞台作品の誕生

日本が題材となったオペラやバレエといった舞台作品は、明治元年にあたる1868年の終わり頃からヨーロッパで出現し始めます。実は、それ以前の1865年という早い時期にフランス人文学者のザカリー・アストリュク(1833-1907)によって台本が書かれ、私的上演された『娘たちの島』という芝居も存在します。ただ、一般的な興行の観点から見ると、ここでは1868年にフランスで発表された3幕構成のオペレッタ『茶の花』を最初の作品として捉えておきたいと思います。

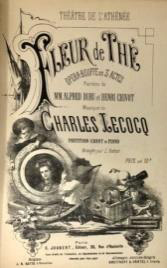

本作品の作曲者シャルル・ルコック(1832-1918)は、フランスのオペレッタ界では人気作曲家とした名を馳せたオッフェンバックに次ぐ重要な存在であり、生涯に50以上ものオペレッタを作曲した人物としてその名を知られています。36歳の時に発表された『茶の花』は、パリのアテネ座で初演を迎えます。本作は初演時から大きな喝采を浴び、彼の出世作となりました。

本作品の作曲者シャルル・ルコック(1832-1918)は、フランスのオペレッタ界では人気作曲家とした名を馳せたオッフェンバックに次ぐ重要な存在であり、生涯に50以上ものオペレッタを作曲した人物としてその名を知られています。36歳の時に発表された『茶の花』は、パリのアテネ座で初演を迎えます。本作は初演時から大きな喝采を浴び、彼の出世作となりました。

1868年というと、日本が初めて公式に万博に参加した翌年のこと。この時のパリ万博を契機に、ヨーロッパにおける日本への関心や注目は高まり、こうした背景を受けて生み出されたのが本作品です。といえどもこの作品、実際の内容は明らかに中国を題材として物語が進められています。当時は、まだアジア諸国の文化に対する知識の深まりが浅く、「オリエンタリズム」としてひとくくりに認識される傾向にもありました。『茶の花』でも舞台装置や衣装など日本なのか、あるいは中国のものなのか、その世界観が曖昧ななかで、発表時は「日本を題材に作られたオペレッタ」との触れ込みが拡がったと考えられます。

1871年12月には、パリのアテネ・オリアンタル座で戯曲『青龍の尼寺』が初演を迎えました。『青龍の尼寺』は、フランスの民俗学・言語学者であり日本研究も行っていたレオン・ド・ロニー(1837-1914)によって台本が書かれました。下田を舞台に、身売りされた武士の娘ハナノトと、後に下田奉行となる学生とが一緒になるまでを描いた喜劇です。この主の演劇では「天皇」と「将軍」との間の関係性について、それまで認識に混乱の様相が窺えますが、ロニーの作品でもその関係性は如実に認められます。しかし、なんといっても1862年の徳川幕府遣欧使節の通訳に任命されたロニーが手掛けた作品とだけあって、酒宴の歌を日本語のまま歌わせるなど、日本の風俗も随所にちりばめられている点が本作の特徴です。

1870年代は浮世絵や工芸品、着物や甲冑に代表されるような「モノ」としての日本に対する熱狂が始まりつつある時期であり、ちょうどその頃に作られた『黄色い姫君』(台本:ルイ・ガレ/音楽:サン=サーンス/初演:パリ、1872年)や『麗しのサイナラ』(台本:エルネスト・デルヴィリ/初演:パリ、1874年)といった作品には、舞台小物として赤い浮世絵風の絵画や陶器、扇子、和歌が用いられるなど、当時の直接的なジャポネズリの影響が垣間見られます。

また、オペレッタ『コシキ(古事記)』(台本:ウィリアム・ブスナックとアルマン・リオラ/音楽:シャルル・ルコック/初演:パリ、1876年)、バレエ『イエッダ』(台本:フィリップ・ジルなど/音楽:オリヴィエ・メトラ/初演:パリ、1879年)など帝を頂点とした中世封建的な社会としての日本も描かれており、そこに浮かび上がる「日本」は、オリエンタリズムにおいての西洋に対峙する「未開の他者」として位置付けられています。さらに、前近代的な人々の物語『イエッダ』では、困難な状況が生じた時に超自然的な現象や神の登場によって解決される、そうした場面も描かれています。

また、オペレッタ『コシキ(古事記)』(台本:ウィリアム・ブスナックとアルマン・リオラ/音楽:シャルル・ルコック/初演:パリ、1876年)、バレエ『イエッダ』(台本:フィリップ・ジルなど/音楽:オリヴィエ・メトラ/初演:パリ、1879年)など帝を頂点とした中世封建的な社会としての日本も描かれており、そこに浮かび上がる「日本」は、オリエンタリズムにおいての西洋に対峙する「未開の他者」として位置付けられています。さらに、前近代的な人々の物語『イエッダ』では、困難な状況が生じた時に超自然的な現象や神の登場によって解決される、そうした場面も描かれています。

参考文献

岩田隆『ロマン派音楽の多彩な世界—オリエンタリズムからバレエ音楽の職人芸まで』朱鳥社、

2005年。

馬渕明子『舞台の上のジャポニズム—演じられた幻想の〈日本女性〉』NHK出版、2017。