ライブラリー楽譜

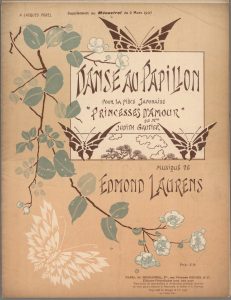

蝶の舞

解説

フランスの作曲家エドモン・ロランスEdmond Laurens(1852-1925)が作曲した本作〈蝶の舞〉は、フランス文学におけるジャポニスムの中心人物ジュディット・ゴーチエJudith Gautier (1846-1917)の著作がもととなった劇作品『愛の姫君たち』で用いられた一曲です。

『愛の姫君たち』を生み出したジュディット・ゴーチエは、ピエ-ル・ロティPierre Loti(1850-1923)とならぶ、フランス文学におけるジャポニスム・オリエンタリズムの中心人物です。父であるテオフィル ・ゴーチエの影響もあり、早くから東洋への関心を抱いたジュディット・ゴーチエは、父とともに訪れた1862年ロンドン万博の後に本格的に中国語を学び、20代より唐詩の翻訳や、中国を主題とした小説などを次々と発表していきます。その後、日本の開国により渡仏する日本人留学生や外交官が増えると、彼らは東洋文化に多大なる関心を示していたゴーチエのサロンを足繁く訪れました。そうした日本人との交流が起点となり、ゴーチエ作品の主題は中国だけではなく日本へと広げられていきます。1875年にゴーチエは日本を題材とした初めての小説『簒奪者』(L’usurpateur)を出版しています。同著作の出版は、後に戯曲『天国の少女』(La fille du ciel)を共著することにもなるピエール・ロティが『お菊さん』を刊行するさらに10年も前のことでした。その後も、ゴーチエは数多く日本・東洋趣味を題材にした作品を世に送り出しますが、なかでも、後の内閣総理大臣・西園寺公望がパリ留学中に選んだ和歌の仏訳をゴーチエが手掛けた『蜻蛉集』(Poemes de la libellule/1884年)は、山本翠水による挿絵の効果も相まって高く評判を呼びました。その後、ゴーチエは1900年のパリ万博では明治・大正の日本を代表する女優・貞奴(川上音二郎の妻)の公演用舞踊劇『日本音楽』(La musique japonaise)の台本も手掛け、時期を同じくして本作品『愛の姫君』を発表します。

1900年に出版された『愛の姫君たち』は明治維新から25年ほど過ぎた頃が舞台となっています。本作は、鎌倉の元大名の一人息子と遊女の恋模様を骨子としつつ、幕間には赤穂浪士を下地としたエピソードを織り込むなど、江戸中期から明治期にかけての日本文化/社会背景をしっかりと抑えながら激動の日本を濃密に描きとった一作となっています。作中には、主人公が幕末長崎の花柳界で生まれた端唄〈春雨Harousamé〉をうたうシーンも含まれており、ここからもゴーチエの日本に関する知識/造詣の深さを窺い知ることができます。好評を博した小説『愛の姫君たち』はその後に劇化され、1907年1月24日ヴォードヴィル座で上演の初日を迎えます。この時、音楽を担当したのがエドモン・ロランスでした。作曲家のロランスは、1852年フランス南西部のベルジュラックで生まれ、1925年パリで73歳の生涯を終えるまで、オーケストラや室内楽、声楽曲を多数生み出した人気作曲家でした。また、劇化された『愛の姫君たち』で主役を担ったのは、このとき若干19歳だったイヴォンヌ・ド・ブレーYvonne de Bray。彼女は後年、ジャン・コクトー監督映画「双頭の鷲」(L’Aigle à deux têtes/1947年)や「恐るべき親達」(Les Parents terribles/1948年)にも出演する人気女優となっていきます。

〈蝶の舞〉はニ長調、三拍子の優美なメロディーラインが特徴的な作品です。楽曲全体を俯瞰すると、積極的に邦楽を模しているというわけでは決してありませんが、冒頭から15節目までのメロディーが四七抜き音階に近い響きを持続することもあり、提示部・再現部はゆったりとした曲調と相まって東洋的な弦楽器による作品を想起させます。それに対して展開部ではやや早いテンポの中で和声的な重厚感も加えられ、ドラマチックに音楽が運ばれていきます。

(解説 光平有希)